22 апреля 2009

Издательство "Время"

| N°69 22 апреля 2009 |

|

Издательство "Время" |

| // Архив | // поиск | |||

|

«Может быть... я еще выйду с той станции»

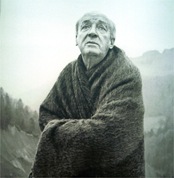

110 лет назад, 22 апреля 1899 года, в особняке на Большой Морской, 47, появился на свет «самый английский из русских писателей» -- Владимир Набоков. Здесь, в одном из красивейших районов исторического центра Петербурга, в нескольких минутах ходьбы от Исаакиевского собора, Медного всадника, Сената и Синода, прошли его детство и отрочество. А в 70 км к юго-западу от города, в усадьбе Рождествено, пронеслись, как признавался сам писатель, «счастливейшие часы» его юности. Оба дома чудом сохранились в революциях, войнах и советской разрухе. Им есть что рассказать. Владимир Набоков прожил на родине двадцать лет, до 1919-го. Еще более полувека -- за границей: в Англии, Германии, Франции, США, Швейцарии. Везде -- только на съемных квартирах и в гостиничных апартаментах. Его дом остался в России.

Дом без хозяина Сегодня серо-розовый особняк с яркой лентой мозаичного орнамента по фасаду третьего этажа радует глаз любителей стиля модерн. Мемориальная доска на нарядном фронтоне появилась лишь «под занавес» перестройки. В советское время Большая Морская улица носила имя Герцена. «На улице Герцена жили Ломоносов, Пушкин, Грибоедов, Кюхельбекер и др.», -- сообщает книжка «Ленинград от А до Я», далее подробно рассказывая о каждом шаге, который сделал по ней вождь мирового пролетариата. А Набоков попал в эти, советским цензурным полунамеком обозначенные, «и др.». «В те восхитительные утра не только ночь, но и зима проваливалась в мокрую синь Невы, и веяло в лицо лирической шероховатой весной северной палеарктики, и можно было с полушубка на бобровом меху перейти на синее пальто с якорьками на медных пуговицах. Сияли крыши, гремел Исакий, и нигде я не видел такой фиолетовой слякоти, как на петербургских мостовых... Ландо катится, машисто бегут лошади, свежо шее, и немного поташнивает; и, надуваясь ветром высоко над улицей, на канатах, поперек Морской у Арки (Большая Морская улица упирается в арку Главного штаба. -- Ю.К.), три полосы полупрозрачных полотнищ: бледно-красная, бледно-голубая и просто линялая -- усилиями солнца и беглых теней лишаются случайной связи с каким-то неприсутственным днем, но зато теперь, в столице памяти, несомненно празднуют они пестроту того весеннего дня», -- так Набоков, уже в эмиграции, вспоминал о своем детстве. В начале ХХ века дом на Большой Морской, 47, был одним из политических и культурных центров Петербурга. Отец писателя, Владимир Дмитриевич Набоков, сын министра юстиции в правительстве Александра II, был юристом, что не мешало ему активно заниматься политической деятельностью. В ноябре 1904 года в его доме прошло заключительное заседание первого Всероссийского земского съезда, знаменательного тем, что его участники подписались под резолюцией, призывавшей к принятию конституции. В 1906 году Владимир Дмитриевич Набоков был избран в Первую Государственную думу и возглавил в ней фракцию кадетской партии, наиболее многочисленную из всех. Позднее, когда Николай II распустил Думу, он вместе с другими делегатами подписал ставшее знаменитым благодаря призыву оказывать сопротивление правительству «Выборгское воззвание». За это был лишен права избираться в Думу и заключен на три месяца в тюрьму. Владимир Набоков вспоминал: «После Выборгского Воззвания, отец провел три месяца в Крестах, в удобной камере, со своими книгами, мюллеровской гимнастикой и складной резиновой ванной, изучая итальянский язык». Выйдя после «необременительного заключения» и став еще более популярным, Владимир Дмитриевич по-прежнему являлся одним из лидеров кадетской партии и редактором газеты «Речь», к этому времени ведущей либеральной газеты столицы. Кроме того, в 1910-х годах он возглавил Литературный фонд и был хорошо знаком с крупнейшими деятелями культуры России и Европы, многих их которых Набоковы принимали в своем доме. Здесь пел Федор Шаляпин, пианист и дирижер Сергей Кусевицкий давал концерты. Мстислав Добужинский был приглашен как учитель рисования к будущему писателю, а Александр Бенуа был одним из друзей семьи. В 1914 году гостем Набоковых стал Герберт Уэллс. Российская политическая история все-таки настигла Владимира Дмитриевича несколько лет спустя, в эмиграции: он был убит в 1922 году в Берлине пятью выстрелами в упор. Стрелял русский офицер-монархист, выполнявший приговор своей организации. Приговор монархистов-террористов, правда, был вынесен не Набокову, а Милюкову... Дом Набоковых при советской власти передавался из рук в руки. С 1991 года здесь, на двух его этажах, разместилась редакция газеты "Невское время". В бывшем кабинете хозяина дома -- кабинет главного редактора. Великолепный камин, деревянные панно стен, мягкий бежево-золотистый штоф, сохранившиеся с дореволюционных времен, щемяще не вяжутся с редакционной суетой. Это единственное помещение дома, сохранившее фрагменты подлинного интерьера. Еще один призрак "лучших лет" -- сохранившийся даже во время войны витраж в виде яркого цветочного орнамента на матовом стекле, на лестничной площадке между первым и вторым этажами. А в будуаре Елены Ивановны Набоковой, урожденной Рукавишниковой -- матери писателя, -- разместился газетный отдел рекламы. Отдел культуры -- в бывшей детской спальне, на третьем этаже, отдел политики сидит в бывшей ванной комнате. Когда в газету приходят посетители, они, конечно, интересуются дореволюционной жизнью дома и его хозяев. Они спускаются на первый этаж, в набоковский музей. Личные вещи Музей Набокова был основан в 1998 году, открыт -- десять лет назад, к 100-летию писателя. С самого начала его существования здесь начала формироваться новая набоковская библиотека, в основе которой коллекция, привезенная американским коллекционером Терри Майерсом. Музей получил пять авторских экземпляров с автографами Набокова и более двадцати томов первых изданий его произведений, начиная с 1921 года. Ныне в библиотеке около пяти тысяч изданий и публикаций писателя, а также работ ведущих российских и зарубежных исследователей. Музей занимает несколько комнат первого этажа, в центральном зале, где стоит рояль, проходят ежегодные, апрельские Набоковские чтения и концерты. В витринах -- бабочки из Америки и Швейцарии. Они подарены профессором МГУ Николем Формозовым, в свою очередь получившим эту коллекцию из музея сравнительной зоологии Гарвардского университета, где Набоков работал куратором в течение семи лет. Есть и личные вещи -- знаменитое пенсне, сачок для ловли бабочек, игра «Скрэббл», рабочие карточки с рукописными пометами писателя, подаренные музею его сыном, Дмитрием Владимировичем. «Я почувствовал, как из маленьких вещей, из легких штрихов возникает большое дело. Мне очень понравилась экспозиция и сама эта атмосфера -- без шума и пафоса, но, как мне кажется, с глубоким пониманием этой миссии -- возрождения», -- Дмитрий Набоков впервые посетил родной дом своего отца в 1998 году, был улыбчив, сдержан и корректен. Тему возвращения дома, разумеется, не затрагивал, хотя и не избежал прямого вопроса журналистов: «Не собираетесь попробовать вернуть отчий дом?» Ответил лаконично, без улыбки: «Конечно, нет -- это все уже стало историей». Особую ценность дома Набокова представляла библиотека. «Между десятью и пятнадцатью годами в Санкт-Петербурге я прочитал, наверное, больше беллетристики и поэзии -- английской, русской, французской, -- чем за любой другой такой же отрезок своей жизни. Особенно я наслаждался сочинениями Уэллса, По, Браунинга, Китса, Флобера, Верлена, Рембо, Чехова, Толстого и Александра Блока. Другими моими героями были Скарлет Пимпернел, Филеас Фогг и Шерлок Холмс. Иными словами, я был совершенно обычным трехъязычным ребенком в семье с большой библиотекой», -- признавался писатель. Библиотека Владимира Дмитриевича Набокова насчитывала более десяти тысяч книг на пяти языках, причем вплоть до эмиграции семьи собрание все время пополнялось новыми изданиями. Об этом свидетельствует «Систематический каталог библиотеки В.Д. Набокова», который был составлен и опубликован (в 1904-м, а потом в 1911 году) усилиями домашнего библиотекаря Людмилы Гринберг. Писатель ностальгировал, держа в руках вдруг материализовавшуюся память: «Прошли еще годы -- и вот держу в руках обнаруженный в Нью-Йоркской Публичной Библиотеке экземпляр каталога отцовских книг, который был отпечатан еще тогда, когда они стояли, плотные и полнокровные, на дубовых полках, и застенчивая старуха-библиотекарша в пенсне работала над картотекой в неприметном углу». Семейная библиотека не сохранилась до наших дней: основная ее часть была уничтожена, буквально несколько изданий попали в региональные библиотеки СССР. Сейчас в музее лишь десять изданий, помеченных экслибрисом Владимира Дмитриевича Набокова. После небытия С библиотеки началась и «реинкарнация» набоковской усадьбы в Рождествено, воскресающей из многолетнего небытия. «Она должна стать не только мемориальной -- здесь появятся книги по литературоведению и краеведению, ею смогут пользоваться профессионалы и любители -- устроим читальный зал», -- рассказывает Ирина Авикайнен, директор музея-усадьбы. Библиотекой активно пользуются школьники, учителя и любители-краеведы. Музей сегодня -- центр притяжения не только заезжих экскурсантов, но и жителей близлежащих сел и деревень: здесь работают литературоведческий кружок, поэтическое общество, клуб любителей романса. Рождествено и возрождение -- понятия однокоренные. В 20-е годы в родовом имении Набоковых была колония для несовершеннолетних, потом, в конце 30-х, -- коммуна для детей испанских республиканцев, во время войны -- штаб армии Паулюса, в 50-е годы -- сельскохозяйственный техникум. В 70-е -- сельский клуб, потом любительский краеведческий музей, из которого в 80-е и вырос набоковский центр, получивший в перестройку государственный статус. Пожар 1995 года уничтожил усадьбу, как казалось, навсегда. На обугленный остов здания было невыносимо смотреть. Но реставратор-архитектор, легенда петербургского краеведения, уроженец этих мест Александр Семочкин не позволил себе, как сам же сказал тогда, «впасть в безнадежность». Поставить крест на идее возрождения набоковского особняка было гораздо легче, чем восстанавливать его. Тем более что сразу после пожара на сотрудников музея посыпались полупредложения, полуультиматумы: «Отдайте территорию, здесь будет зона для элитных коттеджей». Но дом решили восстанавливать -- по уникальной технологии, позволившей использовать каждую доску, которую пощадил пожар. Здание отреставрировано к юбилею и выкрашено родной, серо-голубой краской. Деревянные колонны, по классическим правилам обернутые холстом, побелены, как и резьба римского портика. Фонарь знаменитого бельведера снова глядится в реку. В гостиной уже настелены полы, имитирующие дореволюционный шашечный линолеум, появились перила галереи, опоясывающей ее по второму этажу. Глянцево блестит подаренный рояль. Воссозданы -- по старинным фотографиям -- интерьеры кабинета хозяина и будуара Елены Набоковой. В анфиладе второго этажа -- экспозиция, рассказывающая об истории дома и судьбе его владельцев. «К счастью, фонды во время пожара практически не пострадали, мы успели вынести почти все. И мебель тоже удалось спасти, -- говорит Семочкин. -- Теперь, когда закончим реставрацию, музейным будет только первый этаж -- те помещения, которые при Набоковых--Рукавишниковых считались парадными». На втором этаже -- музейный центр. Есть план создать медиатеку с аудио- и видеоматериалами о Набокове и его героях. «Если вы хотите услышать голос Набокова, читающего свои стихи, или посмотреть отрывки фильмов, снятых по его произведениям, -- пожалуйста. Эти записи есть», -- рассказывает Ирина Авикайнен. А еще в медиатеке можно будет посмотреть видеофильм -- экскурсию по сегодняшнему Оредежу и по оставшимся лишь в памяти да в воображении дворянским гнездам. Пока такие экскурсии еще не стали виртуальными, может, и к лучшему. Эти многочасовые путешествия по окрестностям Рождествено -- прогулки по времени и пространству упоительно сочетают факт и образ, историю и литературу. Рождественское «дворянское гнездо» не только музей, куда приходят смотреть витрины. Здесь стараются соответствовать набоковскому мироощущению: «Былое у меня все под боком, и частица грядущего тоже со мной». Время течет из былого в грядущее. Памяти дано повернуть его вспять. Река времени «Каждый помнит какую-то русскую реку...» Владимир Набоков на всю жизнь сохранил воспоминания о реке, где прошло его детство, «с именем тихим и милым, что камышовая тишь», -- Оредеж. Эти шорохи, ощущения непереводимы на английский, хотя он, зная этот язык в совершенстве, пытался. Они «непереводимы» на иностранный менталитет. Он любил игру в созвучия, в ассоциации: камышовая-тишь-Оредеж. С этой рекой история российской культуры неразрывно связала имена великих. Дворянские гнезда -- поместья Дурново, Ганнибалов, Рылеевых, Витгенштейнов, Набоковых -- стояли на берегах этой реки, хранящей память о минувшем. От тех усадеб остались только воспоминания да набоковская теплая и эстетская ностальгия. Оредеж начинается разом из сплетения родников в озерно-водном лабиринте под названием Урочище Донцо. От них берут начало ручьи, питающие фонтаны Петергофа, пруды Царского Села и Павловска. Оредеж в Рождествене круто поворачивает, почти на 150 градусов. Он опоясывает два холма. На одном -- дом Набоковых, купленный дедом писателя в 70-е годы ХIХ века, но возникший здесь еще во времена Екатерины Великой и ныне являющийся единственным на северо-западе России подлинным памятником деревянного ампира. На втором холме -- церковь Рождества пресвятой Богородицы, рядом с которой беломраморный фамильный склеп Рукавишниковых, предков писателя по материнской линии. На противоположном берегу гулко молчат пещеры. Весенний родничок струится из темного зева пещеры и обманчиво обещает: вот-вот выплеснет вода старинную бусинку, колечко... Теперь уже набоковский "Бледный огонь" играет в ассоциации -- его страницы посвящены тайным ходам и подземельям с упрятанными там реликвиями. Много лет спустя после детства его образы станут художественной прозой, а пока это радостная повседневность: "Мать ехала с отцом со станции Сиверской, а мы, дети, выехали им навстречу; и вспоминая именно этот день, я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение, путь из нашей Выры в село Рождествено, по ту сторону Оредежи: красноватую дорогу -- сперва шедшую между Старым Парком и Новым, затем колоннадой толстых берез, мимо некошеных полей, -- а дальше: поворот, спуск к реке, искрящейся промеж парчовой тины, мост, вдруг разговорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, оставленной удильщиком на перилах, белую усадьбу дяди на муравчатом холму, другой мост, через рукав Оредежи, другой холм, с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых», -- это "Другие берега". Водный поток скатывается гранитными порожками и омутами на излучинах, где поднимаются над водой обрывы красного песчаника. Этот чудесный румянец -- доминанта пейзажа. Берега Оредежи все те же -- раскинувшаяся река бурлит в овраге, обрывы которого к июню зарастают черемухой. «Бывают ночи: только лягу, в Россию поплывет кровать, и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать... Но сердце, как бы ты хотело, чтоб это вправду было так: Россия, звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг». В этом мучительном стихотворении-сне, написанном в 1927 году, -- перекличка с Гумилевым, которого Набоковы знали и любили и который в том же 1919-м, когда они уехали, остался, хоть уже и предчувствовал гибель: «Еще не наступил рассвет, Ни ночи нет, ни утра нет, Ворона под моим окном Спросонья шевелит крылом, И в небе за звездой звезда Истаивает навсегда». Наваждение станет возвращаться сквозь вполне успешную, вовсе и не эмигрантскую для него, трехъязычного, берлинско-парижскую жизнь: «В глаза, как пристальное дуло, глядит горящий циферблат.../ Оцепенелого сознанья коснется тиканье часов,/ благополучного изгнанья я снова чувствую покров». Этот покров не защищал от памяти. «...Но из чужой страны гляжу я в глубину тоскующего сада; я помню вечера в начале листопада, и дуб мой на лугу, и запах медовой, и желтую луну над черными ветвями, -- и плачу, и лечу, и в сумерки я с вами витаю и дышу под ласковой листвой». Боль разбитой иллюзии Вот он, этот сад, к счастью, сохранившийся доныне, и развилка дороги по-прежнему не заросла: один рукав ведет в Рождествено, второй поворачивает на бойкое шоссе Петербург--Киев. На этой развилке впервые встретились велосипедист и велосипедистка -- Владимир Дмитриевич Набоков и Елена Ивановна Рукавишникова, родители будущего писателя. "Я шел по этой аллее с трепетом, я все боялся -- вдруг уже ничего не узнать, вдруг ничего не осталось. Но парк встретил меня таким же, каким видел его отец, рассказывавший об усадьбе. Я брел по тихим тропинкам и вдруг услышал шуршание листвы под велосипедными шинами. Решил, что это -- галлюцинация воспоминаний, не моих, конечно, -- отцовских. Но вот в нескольких шагах от меня появился велосипедист, просигналил звоночком и скрылся", -- делился впечатлениями Дмитрий Владимирович Набоков, впервые посетивший Россию в конце 90-х годов, приезжал и в Рождествено, чтобы увидеть родовое гнездо, о котором слышал так много от отца. «Это был очаровательный, необыкновенный дом. По истечении почти сорока лет я без труда восстанавливаю и общее ощущение и подробности его в памяти: шашечницу мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки, саркофаг в одном углу гостиной, орган в другом, яркий запах тепличных цветов повсюду, лиловые занавески в кабинете...и незабвенную колоннаду заднего фасада», -- вспоминал писатель уже в эмиграции. Его сын назвал тот приезд не знакомством даже, а узнаванием, хотя ни малейших признаков сентиментальности не проявил. Больше не приезжал -- узнать, не значит вспомнить. Знание в отличие от ностальгии -- категория прагматичная. «Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память и образует такую сверкающую действительность, что по сравнению с нею паркерово перо в моей руке, и самая рука с глянцем на уже веснушчатой коже, кажутся мне довольно аляповатым обманом... Все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет». Так помнят невозвратимое, так ощущают мечту. Навсегда покидая Россию, двадцатилетний Владимир Набоков увез с собой самый дорогой и самый тяжкий груз -- воспоминания. И ощущение катастрофы страны, рухнувшей в разрушительное обновление: «Колыбель качается над бездной». "Я выехал давно, и вечер неродной рдел над равниною нерусской, и стихословили колеса подо мной, и я уснул на лавке узкой. Была передо мной вся молодость моя: плетень, рябина подле клена, чернеющий навес, и мокрая скамья, и станционная икона. И это длилось миг... Блестя, поплыли прочь скамья, кусты, фонарь смиренный. Вот хлынула опять чудовищная ночь, и мчусь я, крошечный и пленный. Дорога черная, без цели, без конца, толчки глухие, вздох и выдох, и жалоба колес, как повесть беглеца о прежних тюрьмах и обидах". Опять «перекличка во мраке» -- теперь от Гумилева к Цветаевой, с ее ностальгией, давно «разоблаченною морокой»: «Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, -- И все -- равно, и все -- едино./ Но если по дороге -- куст/ Встает, особенно -- рябина». Она попыталась поверить в неокончательность расставания и, вернувшись, не пережила столкновения с советской реальностью. Он знал невозможность возвращения и опытов на себе не ставил, не питая никаких иллюзий в отношении государства рабочих и крестьян: «Презренный и мерзостный террор, установленный Лениным, пытки и расстрелы, эра кровопролития, концентрационных лагерей и заложничества началась немедленно после того, что Ленин и его помощники захватили власть... Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами». А несоразмерная юношескому возрасту ностальгия стала константой, сопровождавшей его творчество. И позже, уже зрелым литератором, он трансформировал ее в «боль разбитой иллюзии». В 40-е годы, окончательно перейдя на английский в своих произведениях и заменив псевдоним «В. Сирин» (с которым еще до отъезда из России входил в литературу и в котором ясно читается «С. Вырин» -- тот, пушкинский, станционный смотритель из Выры, что рядом с Рождественом) на настоящую свою фамилию, Набоков остался русским писателем. «Может быть... я еще выйду с той станции... Погода будет вероятно серенькая... Когда дойду до тех мест, где я вырос... все-таки кое-что, бесконечно и непоколебимо верное мне, разгляжу -- хотя бы потому, что глаза у меня все-таки сделаны из того же, что тамошняя серость, светлость, сырость». Этого «может быть» так и не случилось.

|

110 лет назад, 22 апреля 1899 года, в особняке на Большой Морской, 47, появился на свет «самый английский из русских писателей» -- Владимир Набоков... >>  18:51, 16 декабря

Радикальная молодежь собралась на площади в подмосковном Солнечногорске18:32, 16 декабря

Путин отверг упреки адвокатов Ходорковского в давлении на суд17:58, 16 декабря

Задержан один из предполагаемых организаторов беспорядков в Москве17:10, 16 декабря

Европарламент призвал российские власти ускорить расследование обстоятельств смерти Сергея Магнитского16:35, 16 декабря

Саакашвили посмертно наградил Ричарда Холбрука орденом Святого Георгия16:14, 16 декабря

Ассанж будет выпущен под залог |

| Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ N° 77-2909 от 26 июня 2000 г Любое использование материалов и иллюстраций возможно только по согласованию с редакцией |

Принимаются вопросы, предложения и замечания: По содержанию публикаций - info@vremya.ru |

|||